传统铜导线在多千兆比特领域已达极限

现代车辆对数据传输的要求正在飞速提高,然而这些“数据高速公路”仍然依赖传统技术。受限于材料和技术,传统铜导线已达到其性能极限。这引发了一个核心问题:现在到了应当转向新型传输技术的时候吗?光数据传输或许正是解决之道。本文将探讨这项技术的发展历程、其带来的优势,以及为何它日益受到汽车行业的关注。

为何光数据传输未能在汽车行业中更早普及?

光数据传输在全球内已无处不在:自1980年首次在电信领域使用光纤以来,仅在德国,每年就有超过150万户家庭接入光纤网络,铺设的光纤电缆长度已超过75万公里。除了能够传输极高数据速率(拍比特/秒)外,光纤传输还使互联网的能耗相比传统铜导线降低了约17倍。

这种技术尚未在汽车行业普及的原因很可能在于20世纪90年代研发的MOST总线。该技术主要用于车载信息娱乐系统,它带来了一些限制性因素,例如共享带宽或温度最高85°C等。 此外,MOST总线是一种专有解决方案,无法使用替代协议。

然而自那时起, 工业界 在光数据传输领域取得了长足进步。不仅数据速率从150Mbps(MOST)提升至50Gbps(以太网),而且光纤和电缆结构也经过优化,使得现有的汽车规范或可能的弯曲半径不再成为车辆中使用的障碍。利用这项技术进行长距离传输也变得轻而易举,这使得光数据传输在卡车拖车应用中愈发引人注目。

光数据传输领域取得了哪些进展?

近年来,光学元件的研发取得了显著进展。以导线为例,其光学衰减率大幅降低,这使得超远距离传输成为可能。同时,光纤和电缆的耐用性也得到了提升,能够满足汽车行业的高标准。不仅在连接技术上有所突破,传输技术也取得了长足进步。目前采用的系统不仅支持双向传输,还能在同一根光纤上利用不同波长控制多种不同应用。如果将这种技术应用到汽车行业,就会发现,现在已经有可能使用一种面向未来的技术,而且还能满足要求。

有企业投资于汽车应用的光数据传输吗?

要回答这个问题,需要进行全球性的调研,因为在这个领域中关注这个主题的企业并不多。纵观欧洲,除了MD ELEKTRONIK之外,只有少数几家公司在为这项技术启动基础性项目。其中一家公司多年来一直在研究传输的核心部分:收发器。这家名为“KD”的西班牙初创公司,开发了一种新方法,用集成电路(IC)将收发器(发送和接收单元)集成到基板上。借助这种新技术并结合光数据传输的优势,有可能将高性能汽车以太网链路集成到未来的车辆中。为此,KD亦对完成光学多千兆比特标准IEEE 802.3cz的制定做出了重要贡献。

与ZF的合作

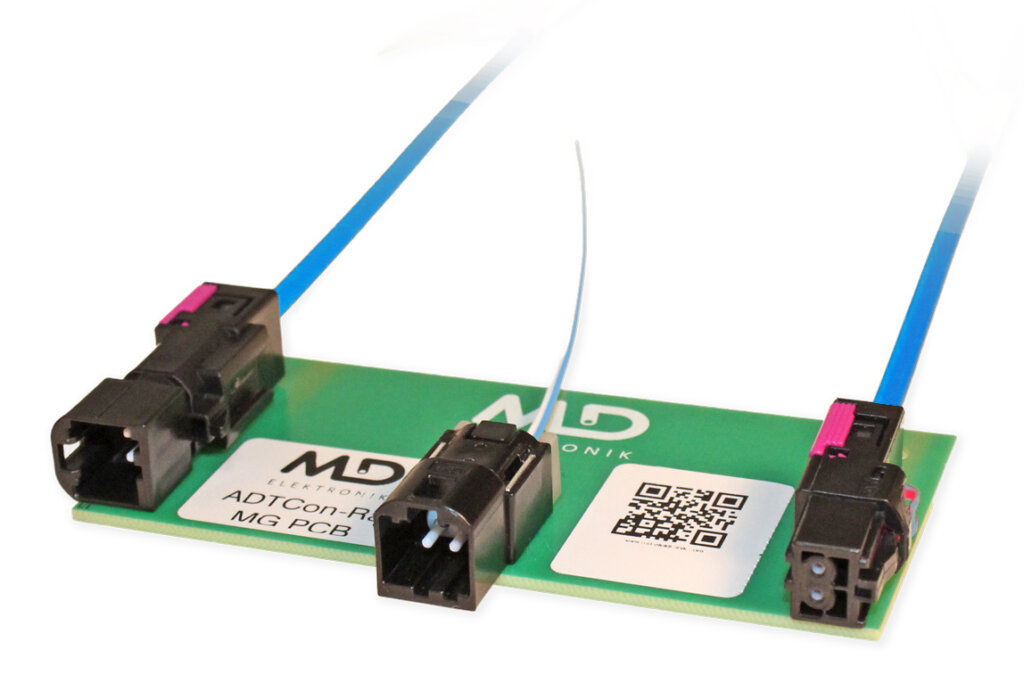

ZF Friedrichshafen和MD ELEKTRONIK自2024年起合作,将这一想法付诸实践,开发出一款真正的控制单元。利用创新技术和新开发的连接器,基于ProAI高性能计算机的功能演示器已成功实现。

ZF的新闻稿光学数据传输的优势何在?

与铜数据传输中衰减这一关键因素(最高允许35 dB,在11米距离内)相比,则光衰减(约2.5dB/km)显得极为微小。在针对数据中心应用的最新研发中,这个特性得到了进一步优化,目前衰减值已达到低于0.1 dB/km。除了这个主要优势外,还存在诸多其他积极因素。例如,相较于同等铜导线,光纤导线的使用可节省约2/3的重量和约10%的空间需求。此外,光纤导线对温度变化不敏感,并能在极长距离内实现电磁兼容性(EMC)安全的数据传输,这对于卡车拖车和公交车等应用尤为有益。在数据传输方面,还展现出其他重要优势。从与铜导线相比更低的传输损耗开始,到光传输中完全不存在“串扰”等电磁兼容性关键问题。相比之下,采用铜导线进行同等传输则需投入大量资源进行屏蔽处理。光数据传输还为未来的应用提供一项非常实用的特性,就是在相同带宽下实现双向传输的能力。

在这项技术针对汽车中使用的最新研发中,已充分考虑了诸如抗机械拉力、电缆结构及插拔连接器中的弯曲应力变化等关键问题,并已向多家供应商和主机厂(OEM)提供了车规级样品。